Redis 单线程,为什么还这么快?

2025年12月31日

一则或许对你有用的小广告

欢迎 加入小哈的星球 ,你将获得: 专属的项目实战(已更新的所有项目都能学习) / 1v1 提问 / Java 学习路线 / 学习打卡 / 每月赠书 / 社群讨论

- 新开坑项目: 《Spring AI 项目实战(问答机器人、RAG 增强检索、联网搜索)》 正在持续爆肝中,基于

Spring AI + Spring Boot3.x + JDK 21..., 点击查看; - 《从零手撸:仿小红书(微服务架构)》 已完结,基于

Spring Cloud Alibaba + Spring Boot3.x + JDK 17..., 点击查看项目介绍; 演示链接: http://116.62.199.48:7070/; - 《从零手撸:前后端分离博客项目(全栈开发)》 2 期已完结,演示链接: http://116.62.199.48/

面试考察点

面试官提出这个问题,通常旨在考察以下几个层面:

- 对 Redis 核心特性的理解:面试官不仅仅是想听你复述 “内存操作”、“单线程” 这几个关键词,更是想知道你能否系统地、结构化地分析一个技术组件高性能的根本原因。

- 对 “单线程” 模型的深刻认识:考察你是否能清晰区分 “网络 I/O 处理”、“核心数据操作” 等不同层面的线程模型,并理解 “单线程” 在特定场景下的巨大优势。

- 系统级的性能分析能力:能否从I/O 模型、数据结构、存储介质、操作系统特性等多个维度进行综合分析,而非单一归因。

- 权衡思维:理解 Redis 选择单线程模型背后的 trade-off(权衡),比如在简化并发控制、降低系统复杂度与无法充分利用多核 CPU 之间的取舍。

核心答案

Redis 之所以单线程(指其核心数据操作)还能保持极高的性能,是一个多因素共同作用的结果,可概括为以下四点:

- 基于内存的操作:数据全部存放在内存中,读写速度极快,这是性能的物理基础。

- 高效的数据结构:Redis 精心设计了 SDS(简单动态字符串)、跳跃表、压缩列表等数据结构,在时间和空间上都具有很高的效率。

- 单线程模型避免了上下文切换和竞争开销:核心操作由一个线程串行执行,无需考虑多线程的锁竞争、上下文切换和线程同步带来的开销,极大地简化了实现,提升了整体吞吐量。

- I/O 多路复用与非阻塞 I/O:利用

epoll(Linux)、kqueue(BSD/macOS)等系统调用,单个线程可以高效地监听和管理成千上万的客户端连接,解决了网络 I/O 的瓶颈。

深度解析

原理/机制:I/O 多路复用是基石

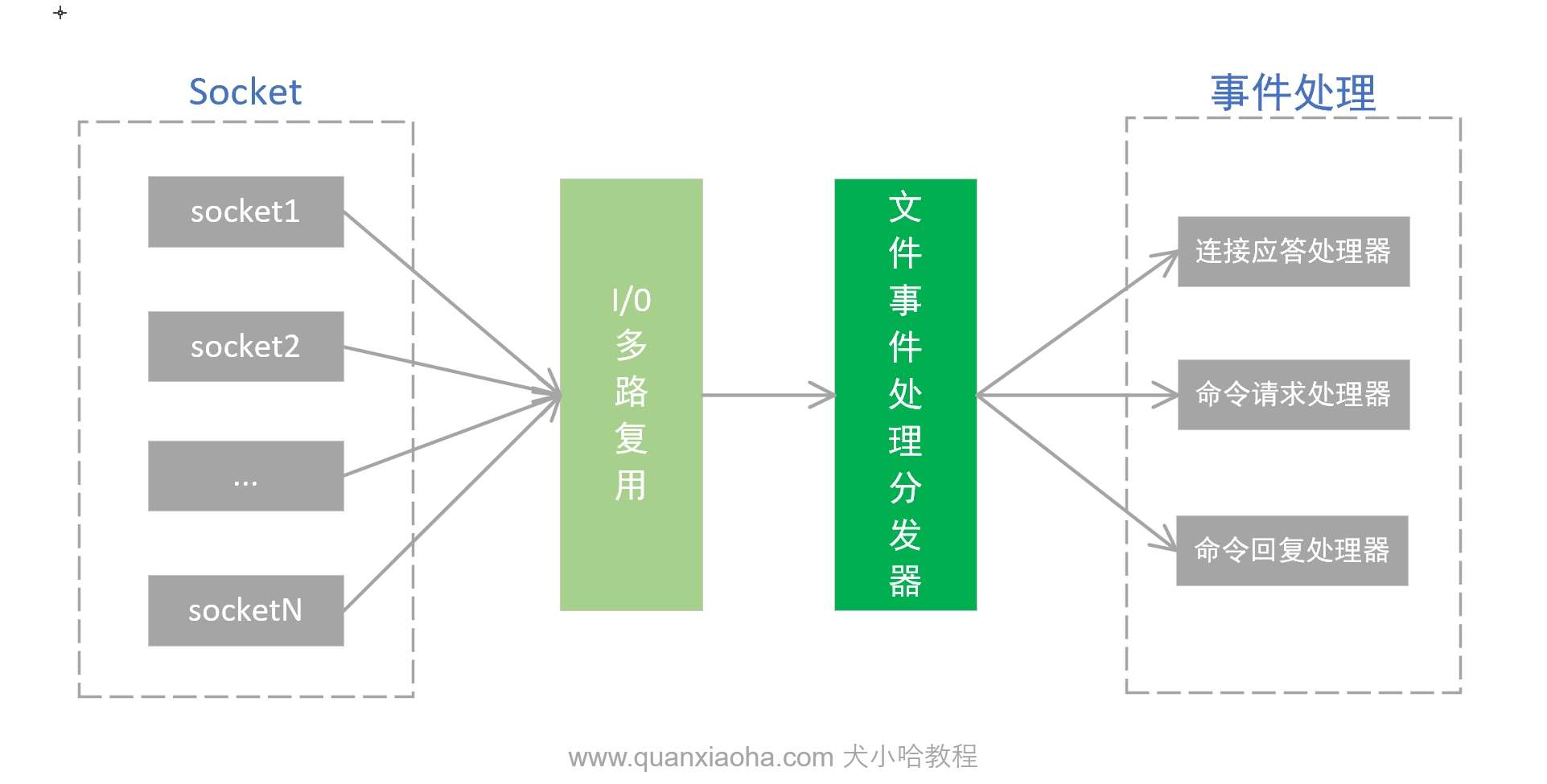

Redis 采用 Reactor 事件驱动模型。主线程通过 I/O 多路复用器(如 epoll)监听所有客户端 Socket 的连接(AE_READABLE)和写(AE_WRITABLE)事件。当某个 Socket 有事件到达(如接收到客户端命令),多路复用器会通知主线程。主线程将该事件放入一个队列,然后顺序地从队列中取出事件并调用对应的命令处理函数进行处理。处理完毕后,如果需要回复,再将 Socket 的写事件注册到多路复用器,等待可写时进行回复。整个过程,主线程绝大部分时间都在高效的事件循环中,不会被某个慢客户端阻塞。

对比分析:单线程 vs 多线程

| 方面 | Redis(核心操作)单线程模型 | 典型多线程模型(如数据库连接池) |

|---|---|---|

| 并发控制 | 天然线程安全,无需加锁 | 需要复杂的锁机制(如 synchronized、ReentrantLock),易引发死锁、竞态 |

| 上下文切换 | 无, CPU 时间片得到最大化利用 | 频繁,尤其在大量线程和核心数不足时,切换开销大 |

| 开发/调试复杂度 | 低,逻辑清晰 | 高,需考虑线程安全、数据同步 |

| CPU 利用率 | 难以充分利用多核(核心瓶颈在 CPU 计算时) | 可充分利用多核 CPU 并行计算 |

| 适用场景 | 操作快速、数据在内存、瓶颈常在网络 I/O | 计算密集型、耗时操作多的场景 |

最佳实践与注意事项

- 版本选择:对于网络负载极高的场景,应优先选择 Redis 6.0+,以利用其多线程网络 I/O 提升吞吐。对于 CPU 密集型操作(如复杂的 Lua 脚本),单线程可能成为瓶颈。

- 大 Key 与慢查询是 “杀手”:单线程模型下,一个耗时的操作(如

keys *, 处理包含数百万元素的hgetall, 或一个复杂的 Lua 脚本)会阻塞整个服务器,导致所有后续请求延迟。务必通过slowlog监控并优化慢查询,避免大 Key。 - 持久化配置:

bgsave或bgrewriteaof会fork()子进程,在数据量大时可能引起瞬间延迟。需要根据业务对性能和数据安全性的要求,合理选择 RDB 和 AOF 的配置策略。

常见误区

- 误区一:认为 “单线程” 就是 “一次只服务一个客户端连接”。实际上,通过 I/O 多路复用,它可以同时服务数万连接,只是命令的执行是串行的。

- 误区二:认为 Redis 完全不使用多线程。在 Redis 6.0 之前,异步任务(如 AOF 刷盘、大 Key 异步删除)已在后台线程处理。6.0 之后,网络 I/O 也实现了多线程化。

- 误区三:认为 Redis 的性能瓶颈永远不在 CPU。虽然早期确实如此,但随着网络带宽增长和更复杂的数据操作(如地理空间查询、流处理)的引入,纯单线程的 CPU 处理能力也可能成为瓶颈,这正是 Redis 6.0+ 演进的原因。

总结

Redis 的高速是内存存储、高效数据结构、单线程无锁设计与I/O多路复用技术完美结合的成果;其架构演进(如引入多线程网络 I/O)也启示我们,不存在银弹,最优架构总是随着硬件和业务场景的变化而动态权衡。